Representantes da sociedade civil e lideranças comunitárias de diversos países amazônicos realizaram num painel paralelo à COP30, uma análise crítica sobre os rumos da infraestrutura na região e os desafios para construir um modelo de desenvolvimento que respeite os territórios, reduza desigualdades e fortaleça a resiliência climática.

O evento, intitulado “Una mirada 360° a la infraestructura en la Amazonía: desafíos y propuestas para la conectividad socioecológica, los derechos socioambientales y la resiliencia climática” foi promovido pelo GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental em conjunto com o Instituto Panamazônico (IPA), a Rede de Redes Amazônicas, a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e o Fórum Social Panamazônico (FOSPA). O Evento partiu da constatação de que, nas últimas décadas, grandes projetos de transporte, energia, mineração e logística foram implantados na Amazônia sem atenção às especificidades socioambientais da região. Essa lógica aprofundou o desmatamento, impulsionou conflitos territoriais e acelerou emissões, enquanto decisões estratégicas continuaram sendo tomadas sem a devida análise prévia de riscos, impactos acumulados ou diálogo com a sociedade civil, em especial com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, cujos territórios e formas de vida são diretamente afetados por esses processos.

Encaminhamentos e recomendações do debate

Para tornar realidade um novo olhar para a infraestrutura na Amazônia, integrando a dimensão socioambiental, o painel trouxe as seguintes recomendações:

-Reconhecer a conectividade ecológica e sociocultural como critério fundamental para orientar o planejamento de infraestrutura na região, compreendendo a importância das florestas e dos rios da -Amazônia como as infraestruturas mais importantes para a vida, incluindo indicadores de conectividade nas NDCs, nos planos de adaptação e nas avaliações de obras;

-Priorizar o atendimento às necessidades de povos indígenas e comunidades tradicionais no planejamento da infraestrutura em áreas como a saúde, a educação e o transporte de produtos das cadeias da sociobiodiversidade e de populações locais (por exemplo. portos locais, entrepostos, centros de armazenamento e modais fluviais adequados);

-No planejamento de corredores de transportes, analisar riscos socioambientais, inclusive impactos cumulativos e sinérgicos, com instrumentos robustos, assim como alternativas, evitando projetos destrutivos;

-Garantir que o planejamento de infraestrutura ocorra com boas práticas de transparência e participação social, desde as etapas iniciais, respeitando o direito à Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) dos povos indígenas e outras populações tradicionais;

-Fortalecer a governança territorial antes do início de obras, com o combate à grilagem de terras públicas, garantindo a demarcação de territórios indígenas e quilombolas;

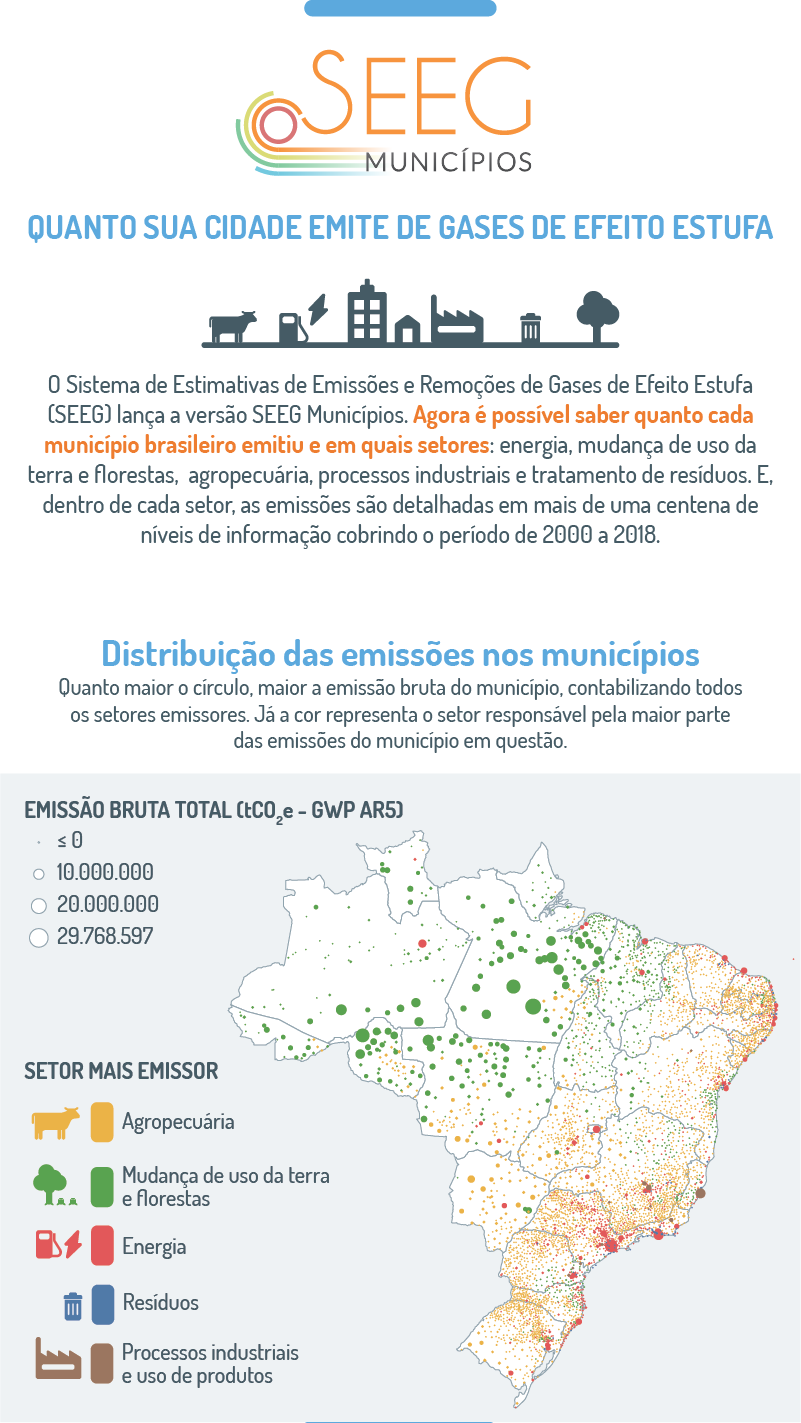

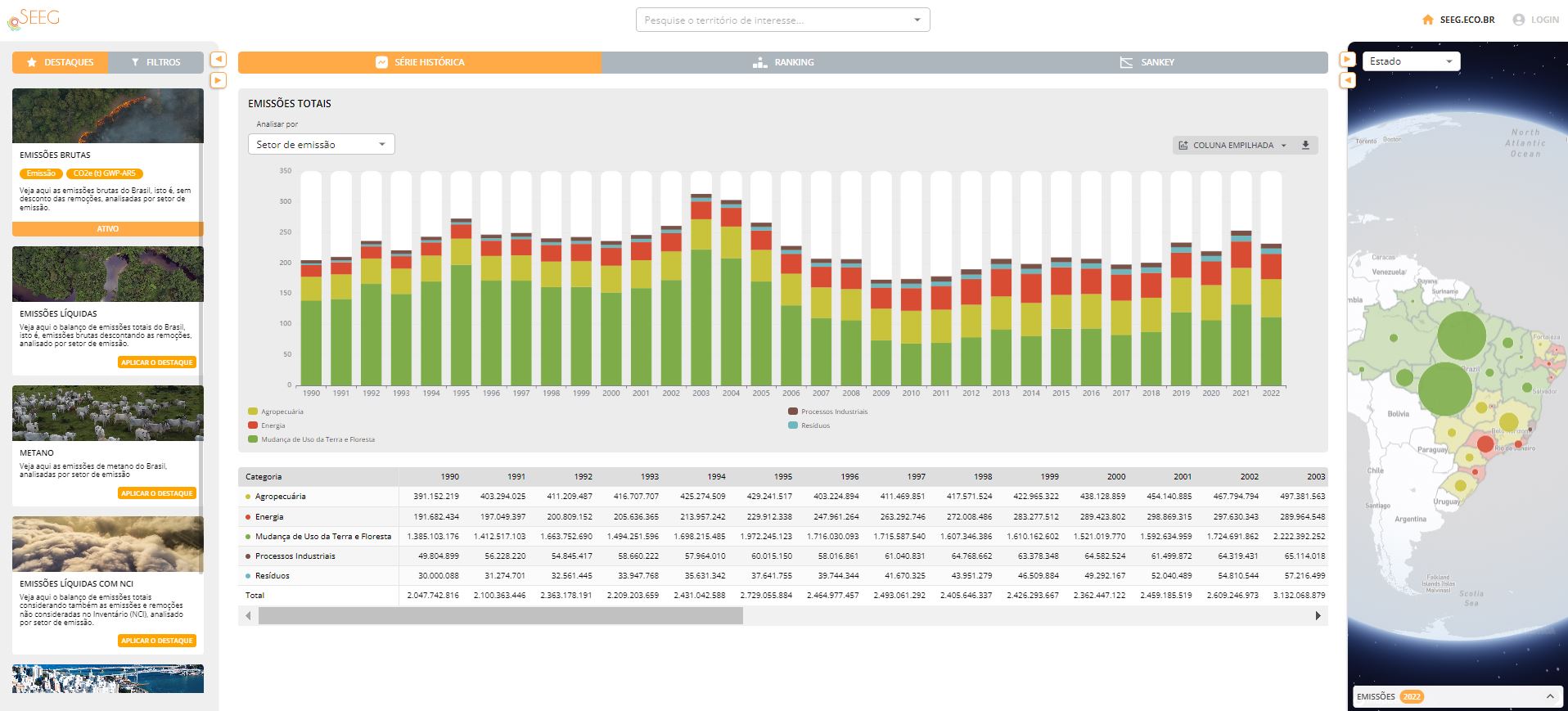

-Implementar bases de dados regionais e sistemas de monitoramento integrados, incorporando o diálogo e a complementaridade com as plataformas de monitoramento e análises produzidas pela sociedade civil, garantindo transparência, participação e atualização contínua;

-Fortalecer a articulação de ações entre a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), os governos amazônicos e os bancos multilaterais, alinhando investimentos e estratégias para a proteção do bioma e dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais;

-Vincular o financiamento a boas práticas e salvaguardas: condicionar financiamentos de grandes obras ao cumprimento de análises socioambientais robustas, melhorar critérios de salvaguarda e diligência em megaprojetos, inclusive quanto aos direitos de comunidades locais.

Análises

Os encaminhamentos apresentados foram resultados das análises dos participantes do painel.

Em sua apresentação, Diego Saavedra, do Direito, Ambiente e Recursos Naturais (DAR) do Peru, defendeu a necessidade de construir um novo consenso sobre conectividade. Segundo ele, obras que deveriam unir territórios frequentemente geram o efeito oposto: fragmentam comunidades, aumentam a vulnerabilidade de povos em isolamento voluntário, ampliam frentes de desmatamento e alimentam cadeias de mineração ilegal e degradação ambiental.

André Luiz Ferreira, diretor-executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), fez um resgate histórico dos planos logísticos brasileiros, apontando que todos repetiram falhas estruturais: ausência de análises de alternativas, fragilidade na avaliação de riscos socioambientais e baixa participação social. Segundo Ferreira, o planejamento e o orçamento público seguem desconectados, e decisões sobre investimentos continuam sendo tomadas sem aderência ao planejamento setorial. “Os planos não necessariamente usados na seleção de projetos. Não há consulta do planejamento setorial”, disse. O diretor destacou o desafio de governança regional e a necessidade de que financiamentos, sejam eles nacionais e multilaterais, estejam condicionados a boas práticas de planejamento.

A liderança da região do Madeira, Iremar Ferreira, do GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental e Instituto Madeira Vivo, falou sobre conjunto de obras planejadas e já instaladas na bacia do Madeira e seus impactos transfronteiriços. Ferreira defendeu que a maior infraestrutura da região é a própria floresta amazônica e alertou que financiadores multilaterais, ao manterem modelos tradicionais, perpetuam a destruição de territórios inteiros. O líder também reforçou a importância dos protocolos de consulta e de critérios técnicos que considerem a relação intrínseca entre floresta, rios e comunidades.

Carmen Josse, membra da Rede RAISG, do Equador, apresentou dados do monitoramento da RAISG mostrando como estradas e corredores logísticos impulsionam o avanço do desmatamento e da agroindústria sobre territórios indígenas. Citou o caso da BR-163 e seus efeitos sobre o Xingu para ilustrar como novas vias funcionam como vetores de pressão territorial. Josse defendeu a inserção de critérios de conectividade ecológica e sociocultural nos processos de licenciamento e planejamento, entendendo a conectividade como a manutenção dos fluxos da vida: a circulação da água, dos genes e da fauna, mas também dos conhecimentos, das práticas culturais, das relações entre comunidades e territórios que sustentam o bem-estar e a proteção dos ecossistemas.

A liderança do povo Ashaninka, Francisco Piyãko, alertou para o avanço de estradas em direção aos territórios Ashaninka, no Acre, na fronteira com o Peru. Segundo ele, as infraestruturas existentes não foram desenhadas para atender às sociedades locais, mas para alimentar modelos de exploração econômica. “Ao financiar destruição, financiaremos depois reconstruções que nunca serão completas”, afirmou, defendendo que financiadores assumam responsabilidade pelos impactos territoriais.

A necessidade de olhar para uma logística que atenda os povos tradicionais foi levantada por Leonardo Halszuk, do Programa Xingu. Halszuk destacou que os benefícios das obras não chegam aos povos tradicionais. “O que chega é o impacto, não a solução”, resumiu. Entre os prejuízos pela falta de acesso à infraestrutura, ele relatou escassez de transporte público entre comunidades e cidades, relações comerciais abusivas com atravessadores, preços altos de insumos, dificuldades de comercialização e barreiras para acessar políticas públicas. Para melhorar esses pontos, defendeu investimentos em soluções comunitárias: pequenos portos, entrepostos locais, centros de armazenamento e barcos comunitários.

Rodrigo Botero García, Diretor da Fundação para a Conservação e o Desenvolvimento FCDS (Colômbia), apresentou experiências de planejamento de infraestrutura verde na Colômbia, reforçando abordagens multiescalares e a importância de gerar informações para decisões governamentais. Além disso, destacou as conexões e interações entre a atuação de redes de crime organizado, as rotas ilegais e a infraestrutura existente, chamando atenção para como esses fatores também influenciam a planejamento e a implementação de infraestrutura em países como a Colômbia, com impactos diretos sobre o território, os ecossistemas e a segurança das comunidades.

O especialista em bancos de desenvolvimento Marco Vermaasen, do Bank Information Center (BIC), e Biviany Rojas, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) também participaram do painel. Vermaasen analisou a lógica de investimentos dos bancos de desenvolvimento, ainda centrada em grandes corredores de exportação voltados à competitividade e produtividade, e Rojas defendeu a necessidade de mapas completos e integrados para orientar decisões, destacando que a região precisa de uma estratégia que envolva governos, sociedade civil e instâncias regionais.

Conclusão

Realizado no histórico Museu Goeldi, o painel reforçou que debater infraestrutura na Amazônia é discutir o futuro econômico, ambiental e social da região. As falas convergiram para um diagnóstico comum: a Amazônia precisa de um novo modelo de planejamento de infraestrutura, baseado em critérios técnicos, transparência, governança regional e participação social. As decisões tomadas agora vão moldar, por décadas, quais formas de circulação de bens, pessoas e capital serão capazes de promover desenvolvimento ou aprofundar a vulnerabilidade de um território essencial para o Brasil e para o planeta.